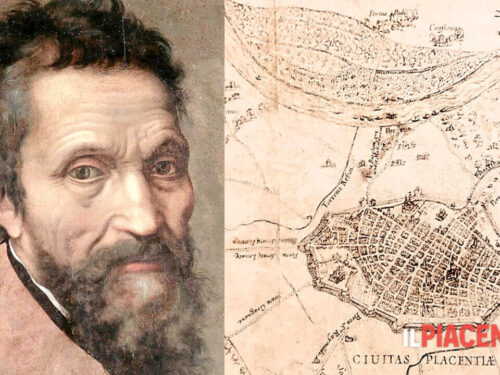

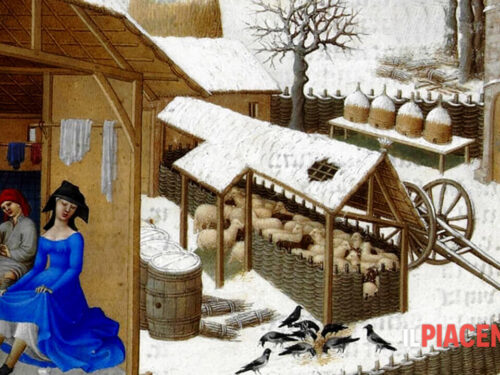

“Il re di Francia e il governo del Po a Piacenza”, ricerca storica di Umberto Battini pubblicata su IlPiacenza.it: di quando il re di Francia mise il naso sulle questioni piacentine

Chi l’avrebbe mai detto che un reale francese si prese la briga di legiferare sul Po piacentino? Il re di…